XVIIIe siècle

Table des matières

Remerciements

Table des abréviations

Table des ouvrages cités en abrégé

Table des bibliothèques et institutions citées en abrégé

Introduction

Première partie

1680-1735 : Les débuts d’une dynastie

Chapitre premier

L’entrée en librairie : la trajectoire de Jean I Jombert (1643-1705)

Chapitre II

Une transition plutôt modeste : Claude Jombert (1679-1735)

1. L’ancrage d’une famille dans le Paris du livre : adresses, enseigne et marques

2. Une dynastie précocement liée à l’Académie des sciences

3. Un projet de publication avorté avec un auteur mauriste orléanais

Deuxième partie

L’affirmation d’une lignée professionnelle au siècle des Lumières

Un libraire du Roi placé au premier rang de sa profession

Chapitre III

Le métier de libraire d’assortiments

1. La librairie d’assortiment et ses enjeux

2. En France et à l’étranger : jalons pour un large réseau de correspondants

3. Le faible volume des envois transmis par la douane de Paris

Chapitre IV

Charles-Antoine Jombert et l’Académie des sciences

1. L’implication de Charles-Antoine Jombert dans la querelle des forces vives

2. Les auteurs académiciens : transfuges et recrues de choix

Chapitre V

Le réseau d’auteurs : liens étroits et tensions éventuelles

1. Des relations privilégiées avec nombre d’auteurs

2. De quelques litiges et tensions avec les auteurs

3. Le crédit auprès de la direction de la Librairie et la tentation de l’arbitrage

Chapitre VI

Patrimoines familiaux et éléments de train de vie

1. Charles-Antoine Jombert : un univers matériel opulent

2. Présence des arts, des sciences et des loisirs de société

3. Des caractéristiques et constantes familiales

4. Gens de Maison

Troisième partie

Un apogée : Charles-Antoine Jombert et les années 1750-1770

Chapitre VII

Lieux de vie, espace professionnel, sociabilité et reconnaissance corporative : les marques d’une consécration

1. Charles-Antoine Jombert et l’hôtel Impérial de la rue Dauphine

2. L’espace professionnel : Charles-Antoine Jombert et son personnel de boutique

3. De Claude à Claude-Antoine Jombert : l’importance des résidences secondaires

4. Le salon de Jombert : « le chef-lieu de la Librairie des Sciences et des Arts »

5. La reconnaissance corporative

Chapitre VIII

L’imprimerie de Charles-Antoine Jombert

1. De Paris à la province : l’organisation de la sous-traitance typographique

2. Vue générale jusqu’en 1753

3. Charles-Antoine Jombert imprimeur (1754-1759)

4. A partir de 1760 : une étroite collaboration avec le gendre imprimeur Louis Cellot

5. Autres collaborations nouées ou continuées par les fils de Charles-Antoine Jombert

6. Les leviers imprimés du commerce : placards, prospectus et annonces

Chapitre IX

Une entreprise éditoriale

1. Pour une vue d’ensemble : statistiques de la production éditoriale des Jombert

2. Aperçus qualitatifs tirés de l’enquête statistique

3. Partenariats et stratégies confraternelles

4. Initiatives, exigences et genèses éditoriales

5. La valeur ajoutée éditoriale : un chantier dont le libraire éditeur est le maître d’oeuvre

6. L’enjeu capital des traductions et des traducteurs

7. Le travail de la « mise en livre » à travers les paratextes (épîtres, préfaces, avis, pièces liminaires)

8. Charles-Antoine Jombert, marchand et éditeur d’estampes ?

Chapitre X

Repères pour la réception : catalogues, recensions et autres témoignages

1. Les catalogues : un instrument de diffusion particulièrement efficace dans un contexte de spécialisation éditoriale

2. Critiques, recensions, mémoires et correspondances

Quatrième partie

Charles-Antoine Jombert et les arts

Chapitre XI

Iconophile et collectionneur

1. Une importante collection personnelle

2. Les ventes aux enchères d’estampes (Boucher, Fabre et Huquier) et l’« oeuvromanie » de Charles-Antoine Jombert

Chapitre XII

Historien de l’art et iconographe : travaux et recherches

1. Un historien de l’art fort de son expérience d’éditeur-auteur

2. Catalogue de Charles-Nicolas Cochin (1770)

3. Catalogue de Stefano Della Bella (1772)

4. Catalogue de Sébastien Leclerc (1774)

5. Le projet non abouti du catalogue de Jacques Callot

6. La collaboration au Dictionnaire des artistes de Carl Heinrich von Heinecken

Chapitre XIII

Amitiés artistiques

1. Une relation particulière : Mme Jombert – Charles-Nicolas Cochin – M. Jombert

2. Aignan-Thomas Desfriches et sa famille : séjours et liens orléanais

3. Echanges, services amicaux et vie quotidienne

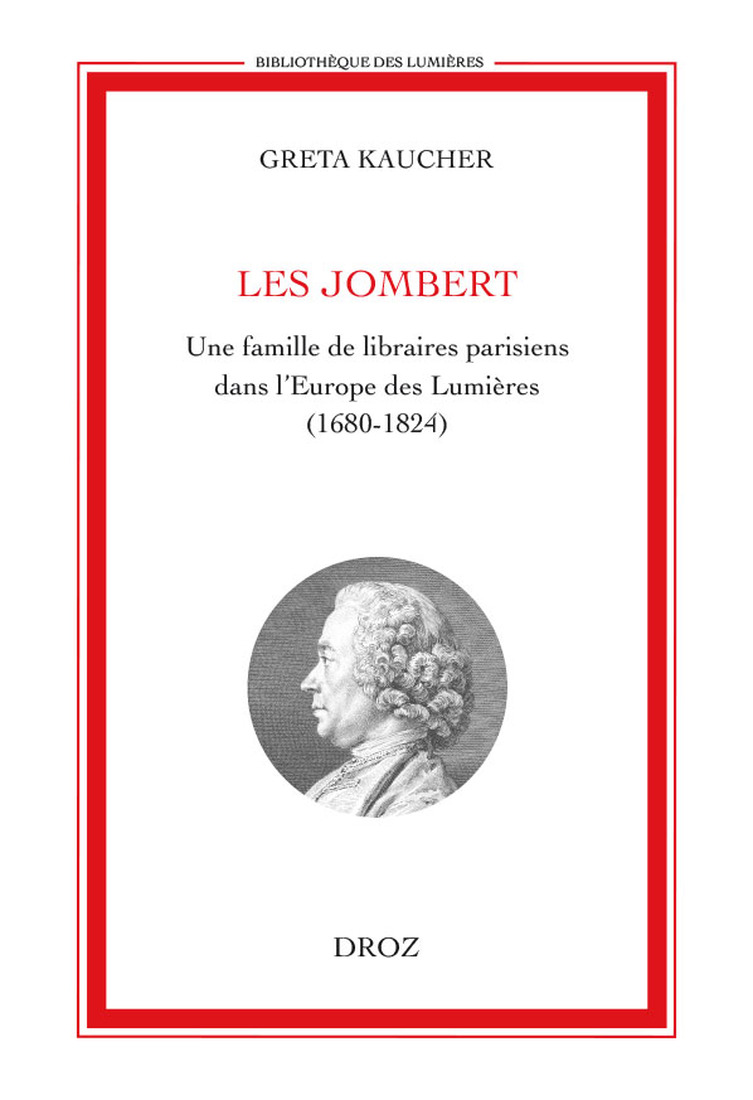

4. Les portraits de Charles-Antoine Jombert et de Marie-Angélique Guéron

Cinquième partie

Fin d’une dynastie

Chapitre XIV

Charles-Antoine Jombert et sa descendance directe

1. Descendance du premier lit

2. Descendance du second lit

Chapitre XV

Vente du fonds et retraite de Charles-Antoine Jombert (1775-1779)

Chapitre XVI

Les descendants de Charles-Antoine Jombert et les métiers du livre

1. Marie-Angélique Jombert et Louis Cellot

2. Claude-Antoine Jombert et Marie-Madeleine Deschamps

3. Louis-Alexandre Jombert et Marguerite-Charlotte Didot

4. Louis-Marie et Louis-Toussaint Cellot

5. Autres successeurs de la maison Jombert

6. Louis-Antoine Jombert, libraire de Stendhal et la « Librairie Lexique »

Chapitre XVII

Le peintre Pierre-Charles Jombert ou le rêve comblé d’une famille tournée vers les arts ?

Chapitre XVIII

Antoinette-Sophie Jombert (1783-1861) et ses descendants : Charpentier, Lemonnier et Robida

Chapitre XIX

Les descendants de Louis-Alexandre Jombert et le professorat

Conclusion

Catalogue raisonné de la production éditoriale des Jombert

Normes utilisées pour la rédaction du catalogue raisonné

Annexes

Annexes iconographiques

Sources et bibliographie

Index des titres

Index topographique et des institutions

Index onomastique

Table des illustrations

Table des tableaux insérés dans le texte

Table des annexes

Première étude d’ensemble consacrée à la dynastie Jombert, libraires, éditeurs et imprimeurs de sciences et d’art à Paris de 1680 à 1824, à l’enseigne « A l’Image Notre-Dame », dont le plus illustre représentant, Charles-Antoine Jombert (1712-1784), fut nommé « libraire du Roi pour l’artillerie et le génie ». À la lumière d’un grand nombre d’archives inédites sont analysés tout à la fois : les relations de ces professionnels avec les acteurs du livre de leur temps ; les mécanismes éditoriaux et leurs supports ; les sociabilités scientifiques et artistiques qu’ils ont animées, s’appuyant notamment sur une relation privilégiée avec Charles-Nicolas Cochin ; ainsi que les activités iconographiques de Ch.-A. Jombert et celles de son fils, le peintre Pierre-Charles Jombert. Cette étude est suivie du catalogue raisonné de toute la production éditoriale de cette famille, riche de 992 notices bibliographiques détaillées, particulièrement utile aux professionnels du monde du livre ancien, bibliophiles et chercheurs en histoire des sciences et de l’art, dans leur travail d’identification et de documentation.

Pour la distribution en France : www.sodis.fr

À l’aube des temps modernes, les monarchies espagnole et française se profilent comme les deux plus puissantes d’Europe occidentale. Rivales, elles sont néanmoins liées par d’innombrables liens, politiques et culturels. La volonté de s’affirmer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs états, impose à leurs princes de s’appuyer sur des individus capables de rendre visible, voire présente, leur autorité et leur dignité. Les vice-rois hispaniques, comme les gouverneurs français, ont alors pour mission de représenter l’autorité royale dans des lieux éloignés de la cour, où le roi ne peut être présent. L’affirmation de la majesté, de plus en plus individualisée dans la personne du souverain, semble métamorphoser le rôle de ces lieutenants territoriaux, jadis simples agents, en de véritables images reflétant la personne même du souverain. À l’étranger, cette fonction incombe aux ambassadeurs ainsi revêtus de « la gloire du roi ». Le faste, le cérémonial, les images, la gestualité et la parole, constituent les instruments de cette mission : tenir la place du roi en son absence.

Table des matières

Préface

C. Le Blanc et L. Simonutti

INTRODUCTION

Philosophie, traduction, histoire

C. Le Blanc

Renaissance, Contre-Réforme et Siècle des Lumières : tradition et traduction

M. Vittori

DU TEXTE A LA PENSÉE

Les réflexions humanistes sur la traduction

Humanisme et traduction durant la Contre-Réforme - Girolamo Catena

S.U. Baldassarri

Luther et la germanisation de la Bible

I. Ferron

Ronsard, apologiste de la liberté de traduire

J.-K. Sohn

Les traductions humanistes

Ficin traducteur de Psellus

F. Dell’Omodarme

La Boétie et Montaigne : La Mesnagerie de Xénophon et la « légende socratique »

R. Ragghianti

Montaigne traducteur de Sebond

N. Panichi

Jean Calvin et l’hébreu

M. Engammare

La version hébraique abrégée des Voyages de Jean de Mandeville réalisée par Yohanan Alemanno

F. Lelli

Le De interpretatione de Pierre-Daniel Huet : entre tradition humaniste et critique scripturaire

A. Del Prete

La question de l’auteur/traducteur

Marsile Ficin traducteur de lui-même. Le cas de Christiana Religione

G. Bartolucci

« Politique » dans la terminologie latine de Jean Bodin, auteur des Six livres de la République (1576)

M. Turchetti

« Voces propter res, non res propter voces ». Campanella traducteur de lui-même

G. Ernst

Thomas Hobbes traducteur de lui-même. Les deux versions du Leviathan et les deux procès, du roi et des régicides

M. Turchetti

TRADUIRE LA PHILOSOPHIE

La langue comme outil philosophique

Nāṣir-e Khosrow traducteur des Ikhwān al-Ṣafā’ ?

C. Baffioni

Comenius et le débat sur la langue universelle

A. Cagnolati

Philosophie, magie de la parole, encyclopédie : la Tipocosmia d’Alessandro Citolini

G. Dragnea Horvath

L’art philosophique de la traduction

Les traductions de Machiavel en Angleterre

L. Simonutti

« Aller au fond des pensées ». Giordano Bruno et les traductions

S. Bassi

L’instruction des princes dans l’Europe du XVIIe siècle : la traduction italienne (1677) des écrits pour le prince de La Mothe Le Vayer

L. Bianchi

Sorbière traducteur de Hobbes : l’irruption du politique en traduction

F. A. Cappelletti

Les Platoniciens de Cambridge traducteurs

J.-L. Breteau

Le cas Descartes

Les mots et les pensées. Sur la première traduction latine du Discours de la Méthode

M. Spallanzani

Descartes : traduction, vérité et langue universelle

G. Belgioioso

Descartes et la traduction latine de la morale par provision

L. Delia

La part de Descartes dans la traduction de ses oeuvres : Du Discours de la Méthode a la Dissertatio de Methodo

D. Donna

Spinoza « traducteur » des Principia philosophiae cartesii

C. Santinelli

Traduction et théorie du langage : pratique de la traduction

Verbum sermo ratio. Lectures hétérodoxes du logos de Jean entre les XVIIe et XVIIIe siècles

S. Brogi

Leibniz et la traduction universelle

M. Favaretti Camposampiero

Théorie du langage et philosophie de la traduction chez Christian Wolff

M. Favaretti Camposampiero

Traduction et théorie du langage chez Locke

J.-M. Vienne

Locke traducteur de Nicole : Of the Weaknesse of Man

L. Simonutti

Vico, traducteur de Le Clerc

F. Lomonaco

VERS UNE PHILOSOPHIE DU TRADUIRE : HERMÉNEUTIQUE ET CRITIQUE

Traduction et tradition

Les Epistola pseudo-hippocratiques. Entre traduction, tradition et translation

P. Schiavo

Lucrèce en Angleterre. Echos et traductions du poème lucrétien au XVIIe siècle en Angleterre

D. Pfanner

L’image de l’islam au XVIIIe siècle entre érudition et vulgarisation. Notes sur la traduction française du De religione mahommedica d’Adriaan Reeland

R. Minuti

Antiquité, modernité, traduction

Terrible merveille

E. Barilier

Une Antiquité controversée et diversement adaptée : l’Ars poetica d’Horace dans les commentaires et la poétique des XVIe et XVIIe siècles

S. Richter

Vers la modernité

La question de l’équivalence dans la traduction

F. Ervas

Vingt ans après : Alexander von Humboldt se réécrit et se traduit lui-même

S. Poggi

Wilhelm von Humboldt et le paradigme de la traduction

I. Ferron

INDEX des noms

S'interroger sur le point de vue du traducteur, dans la mesure où le sens produit en dépend, représente une démarche essentielle de l'étude de la pratique de la traduction. En effet, Nietzsche n'a pas lu Epicure comme Gassendi, Avicenne n'entendait pas Aristote comme Heidegger. La place du lecteur dans un espace-temps donné est fondamentale pour l'interprétation du sens d'un énoncé. L'Histoire apparaît ainsi comme ce qui définit une communauté ou une séparation d'univers et de discours, entre l'auteur et son lecteur.

Traduction et Histoire vont de pair au niveau théorique, et s'il est une chose qu'enseigne l'étude de l'histoire des traductions, c'est que la pluralité des lectures l'emporte toujours sur l'unité sémantique d'un texte. La nécessité de retraduire encore et encore certaines œuvres met clairement en évidence ce phénomène.

Si l'une des questions théoriques essentielles de la traduction est de s'interroger sur le sens des énoncés, question pressante en philosophie, il faut, pour comprendre ce qu'est traduire, inscrire la réflexion dans l'Histoire, mettre à jour et rendre intelligible le lien originel entre la question du sens des énoncés et celle de ses variations dans le temps. Cet ouvrage, contenant une quarantaine de contributions traitant de projets de traduction des XVIe-XIXe siècles, à partir du grec, du latin, de l'hébreu, de l'arabe, du français ou de l'italien, s'y engage.

Dans une large mesure, le travail des traducteurs, tant d'un point de vue philosophique qu'historique, a contribué à former la personnalité de l'Occident. Par rapport au texte original, la traduction parfois adoucit les traits, parfois les charge, parfois exagère une expression ou en atténue une autre, semblable en cela aux travestissements des fêtes ; car la lecture est une fête : elle l'a été de la Renaissance aux Lumières, et la traduction, elle, fut à maints égards le visage même de plusieurs auteurs. En une formule, elle fut souvent le masque de l'écriture.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Avant-propos

Et je ne portai plus d’autre habit

Le vêtement signe

Texte, texture

La vie, la mort, naissance et résurrection

La République de Platon : Er l’Arménien

Le livre X de la République

Postel, Winslow, Grotius

L’Arménien au fil des lectures

Lectures d’enfance

Autres lectures

Le bonnet d’Arménien: Rousseau libre, mage et divin

L’affranchi

Le magicien

Polyeucte

Le dieu Lunus

« Plus d’à moitié femme », le dieu androgyne et le tissage social

Le commerçant et le religieux : la « xéniteia » de Rousseau

Errant, étranger et étrange

Le moine errant oriental

Le commerçant

Commerce et religion

Remonter au Déluge

Poussin et le Déluge

Vies parallèles

Rousseau spectateur du Déluge

Henri Meister

François Favre et Bernardin de Saint Pierre : la figure maternelle

Madame d’Epinay

Temps et lieux : Rousseau dans le paysage arméno-suisse

Déluge et mélancolie : de l’urine et des larmes

De Chardin à la Lycanthropie

Transmutation et dédoublement : Er l’Arménien, encore

La peinture de Ramsay, le cyclope et le bonnet de Rabelais

Caractère musical : l’Arménien de Venise ou le moi neutre

Hospitalité en guise de conclusion

Liste des illustrations – crédits photographiques

Index

Rousseau décida un jour de s’habiller en Arménien. Il déclara : « Et je ne portai plus d’autre habit ». Il était nécessaire d’examiner ce choix vestimentaire décisif à la lumière de l’œuvre, incluant l’expérience vécue et les lectures du philosophe, pour montrer que loin de ressortir au caprice ou à l’utilitaire, loin d’être anecdotique, l’habit arménien s’accorde avec l’univers de pensée de Rousseau. C’est l’habit qu’il habite.

Les différentes dimensions symboliques de l’habit arménien examinées ici confèrent à ce choix vestimentaire une valeur de signe, éclairant les questions philosophiques et politiques cruciales aux yeux de Rousseau : l’immortalité de l’âme, le commerce entre les hommes. L’habit arménien recouvre le moi physique, imaginaire, musical et spirituel du citoyen de Genève, il lui procure l’aura du mage, l’animalise et le divinise tout à la fois. Seul l’habit arménien aura montré Rousseau dans toute la vérité de sa nature et l’aura désigné comme ce qu’il est : « autre ».

Mots-clés : vêtement, arménien, bonnet, lycanthropie, déluge, immortalité de l’âme, commerçant, moine, résurrection, représentation.

Table des matières

« Editorial » par Jacques Berchtold ; « Editer Rousseau : histoire, problèmes, perspectives » Présentation par Gauthier Ambrus et Erik Leborgne ;

I. – L’atelier éditorial : identification des manuscrits, établissement des textes, édition d’inédits.

La Muse allobroge, 1742, florilège autographe des écrits de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau par Jean-Daniel Candaux ; Rousseau secrétaire de Mme Dupin : l’article 2 de l’ Ouvrage sur les femmes : « De la Génération » par Frédéric Marty ; La fabrication posthume des Fragmens pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique et son attribution à Rousseau par Alexandra Cook ; Les « Leçons de musique » du fonds Rousseau de la bibliothèque de Genève, manuscrit autographe du traité de composition inédit de J.-Ph. Rameau : « L’Art de la basse fondamentale » par Claude Knepper et Isabelle Rouard ; Un fragment inédit de Rousseau sur l’état de société, texte établi et présenté par Bruno Bernardi ; Une vingt-huitième carte à jouer, texte établi et présenté par Alain Grosrichard et François Jacob ; Le manuscrit des additions de Pierre Prévost aux Fragments d’observations sur l’Alceste de Gluck texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;

II – Réflexions sur l’histoire des éditions. Fidèles à Rousseau ? Le cas des premiers éditeurs des Confessions par Shojiro Kuwase ; Editer Rousseau sous la Restauration : le grand oeuvre de Musset-Pathay par Philip Stewart ; Le Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau : chronique d’une aventure éditoriale par Claude Dauphin ;Une préface pour les Confessions (1780) texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;

III – Editer Rousseau aujourd’hui. Lire et éditer Rousseau : genèse des textes et invention conceptuelle

par Bruno Bernardi ; Notes philologiques et interprétatives des Confessions : les choix de l’éditeur

par Jacques Berchtold, Erik Leborgne et Yannick Séité ; Plaidoyer pour l’annotation interprétative.

Le cas du personnage de Venture dans les Confessions (l. III et IV) par Jacques Berchtold et Erik Leborgne ; Rétrograder avec Jean-Jacques : une édition des manuscrits de Julie, ou La Nouvelle Héloïse par Nathalie Ferrand ; Eléments de réflexion pour éditer la correspondance de J.-J. Rousseau par Anne-France Grenon ;

VARIA. Rousseau et Gluck : poésie et musique dans Iphigénie en Aulide par Yoshihiro Naito ; La réception de Rousseau à Genève à travers ses rapports avec la Bibliothèque de l’Académie par Thierry Dubois ;Une lettre inédite de Rousseau à François-Joseph de Conzié texte établi et présenté par Takuya Koyabashi ; Chronique de la Société J.-J. Rousseau par François Jacob.

Table des matières : « Editorial » par Jacques Berchtold ; « Editer Rousseau : histoire, problèmes, perspectives » Présentation par Gauthier Ambrus et Erik Leborgne ;

I. – L’atelier éditorial : identification des manuscrits, établissement des textes, édition d’inédits.

La Muse allobroge, 1742, florilège autographe des écrits de jeunesse de Jean-Jacques Rousseau par Jean-Daniel Candaux ; Rousseau secrétaire de Mme Dupin : l’article 2 de l’ Ouvrage sur les femmes : « De la Génération » par Frédéric Marty ; La fabrication posthume des Fragmens pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique et son attribution à Rousseau par Alexandra Cook ; Les « Leçons de musique » du fonds Rousseau de la bibliothèque de Genève, manuscrit autographe du traité de composition inédit de J.-Ph. Rameau : « L’Art de la basse fondamentale » par Claude Knepper et Isabelle Rouard ; Un fragment inédit de Rousseau sur l’état de société, texte établi et présenté par Bruno Bernardi ; Une vingt-huitième carte à jouer, texte établi et présenté par Alain Grosrichard et François Jacob ; Le manuscrit des additions de Pierre Prévost aux Fragments d’observations sur l’Alceste de Gluck texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;

II – Réflexions sur l’histoire des éditions. Fidèles à Rousseau ? Le cas des premiers éditeurs des Confessions par Shojiro Kuwase ; Editer Rousseau sous la Restauration : le grand oeuvre de Musset-Pathay par Philip Stewart ; Le Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau : chronique d’une aventure éditoriale par Claude Dauphin ;Une préface pour les Confessions (1780) texte établi et présenté par Gauthier Ambrus ;

III – Editer Rousseau aujourd’hui. Lire et éditer Rousseau : genèse des textes et invention conceptuelle

par Bruno Bernardi ; Notes philologiques et interprétatives des Confessions : les choix de l’éditeur

par Jacques Berchtold, Erik Leborgne et Yannick Séité ; Plaidoyer pour l’annotation interprétative.

Le cas du personnage de Venture dans les Confessions (l. III et IV) par Jacques Berchtold et Erik Leborgne ; Rétrograder avec Jean-Jacques : une édition des manuscrits de Julie, ou La Nouvelle Héloïse par Nathalie Ferrand ; Eléments de réflexion pour éditer la correspondance de J.-J. Rousseau par Anne-France Grenon ;

VARIA. Rousseau et Gluck : poésie et musique dans Iphigénie en Aulide par Yoshihiro Naito ; La réception de Rousseau à Genève à travers ses rapports avec la Bibliothèque de l’Académie par Thierry Dubois ;Une lettre inédite de Rousseau à François-Joseph de Conzié texte établi et présenté par Takuya Koyabashi ; Chronique de la Société J.-J. Rousseau par François Jacob.

Table des matières

Remerciements

Avant-propos

Introduction

Abréviations

Première partie: LES MENUS-PLAISIRS DU ROI

I. L'organisation des grandes fêtes à l'époque de Louis XVI

II. Les ordonnateurs

III. Les artistes

Seconde partie: LES GRANDES FÊTES ET CÉRÉMONIES

Les Fêtes de la Paix à l'occasion de la fin de la Guerre de Sept Ans en juin 1763

La cérémonie de la Pose de la première pierre de l'église de Sainte-Geneviève, à Paris, le 6 septembre 1764

L'inauguration de la statue pédestre de Louis XV, à Reims, du 26 au 28 août 1765

Le Mariage de Louis, Dauphin de France et de Marie-Antoinette, Archiduchesse d'Autriche en mai 1770

I. Préambule

II. Le voyage

a) De Vienne à Strasbourg

b) Strasbourg

c) Saverne

d) Nancy

e) Châlons-sur-Marne

f) Soissons

g) De Compiègne à Versailles

III. Les Fêtes de Versailles

IV. Les Fêtes de Paris

Le Sacre de Louis XVI en la cathédrale de Reims, le 11 juin 1775

La Naissance de Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le 19 décembre 1778

La Pompe funèbre de l'Impératrice Marie-Thérèse à Notre-Dame de Paris, le 31 mai 1781

Les réjouissances pour la Naissance du Dauphin, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, en 1781 et 1782

Les fêtes organisées à Paris à l'occasion de la Paix signée entre la France et l'Angleterre à la suite de la Guerre de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique, en décembre 1783

L'Assemblée des Notables et la salle provisoire des Menus-Plaisirs à Versailles en 1787

La salle des Etats-Généraux et la Cérémonie d'ouverture les 4 et 5 mai 1789

La Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790

Conclusion

Troisième partie: CATALOGUE GÉNÉRAL DES FÊTES FRANÇAISES DE 1763 A 1790

Table et commentaire des illustrations

Les sources

Bibliographie

Index